La nostra vita trasformata in patologia

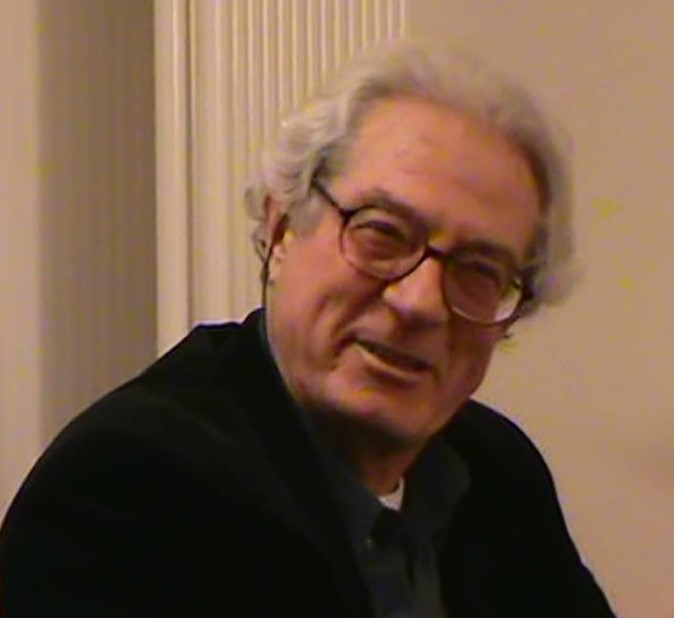

Massimo Recalcati

Ecco arrivare la tanto agognata uscita della quinta versione del Manuale statistico dei disturbi mentali la cui prima edizione risale al 1952. Ad esso e alla problematica più generale della nozione di diagnosi in psichiatria è dedicato l’ultimo fascicolo, curato da Mario Colucci, della rivista aut aut diretta da Pier Aldo Rovatti che da tempo fa riferimento all’opera e alla pratica di Franco Basaglia.

È stato Basaglia a sottoporre a una critica severa lo strumento della diagnosi mostrando come in esso non si manifestasse tanto un’esigenza terapeutica, ma l’esercizio abusivo di un potere che classificando i folli e separandoli dai cosiddetti normali, perseguiva l’obiettivo di escludere dalla vita della città tutto ciò che rischiava di comprometterne l’equilibrio. E nella misura in cui la diagnosi demarcava il confine tra il normale e l’anormale, da strumento necessario della cura diveniva fatalmente ciò che tendeva a generare lo stigma della malattia. A questo paradosso della diagnosi nemmeno il DSM V – animato come i precedenti manuali dalla pretesa di fornire una descrizione asettica dei disturbi mentali come fatti in sé, realtà che prescinde dalla sua interpretazione – può sfuggire.

Ma ci sono delle differenze. Nelle analisi di Basaglia la diagnosi rispondeva a un’esigenza di ordine disciplinare in una società che coltivava paranoicamente il miraggio di una netta distinzione tra il normale e il patologico. La difesa della normalità avveniva, di conseguenza, aumentando la soglia che separa il normale dal morboso. Il dominio del DSM non risponde più a questa logica perché punta a una patologizzazione del normale, cioè a un’estensione invasiva del disturbo mentale che connota come “disturbi” comportamenti che si ritenevano sino ad ora normali. All’uso violento e stigmatizzante della diagnosi propria della psichiatria manicomiale, si sostituisce una medicalizzazione diffusa della vita. I dati sono impressionanti: tra il 1987 e il 2007 nella popolazione degli Stati Uniti la percentuale dei diagnosticati afflitti da problemi psichiatrici è passata da 1 ogni 184 ad uno ogni 76.

Un esempio di questa patologizzazione della vita è la depressione. Sino al DSM IV questa diagnosi non poteva essere applicata se un soggetto aveva vissuto esperienze di perdita – per esempio un lutto – che potevano innescare stati di ritiro e di tristezza. Ora non è più così e la prescrizione dell’antidepressivo non si negherà a nessuno. In questo modo le frontiere del mercato degli psicofarmaci e delle polizze assicurative ridilateranno ulteriormente mostrando che ciò che deve essere commercializzato non è più, come si esprimeva Watters, «la molecola, ma la malattia».

Repubblica 08 maggio 2013

*** *** ***

Commento

La nostra vita trasformata in patologia non è solo un titolo di un articolo, ma la verità della deriva della pratica ossessiva della diagnosi psicopatologica che tende ad innalzare sempre più il livello differenziale del normale verso il patologico. Il manuale psicodiagnostico sempre più articolato e descrittivo è ormai usato da sprovveduti psichiatri e psicologi in modo meccanico come fosse il libro della verità. Stessa sorte è toccata al manuale diagnostico DSM nella sua ultima versione V, forse il manuale più diffuso nel mondo della psichiatria, fortemente basato su una concezione biologica della psichiatria e quindi sulla individuazione dei sintomi, decontestualizzati dalla storia individuale, relazionale e sociale.

Ecco quanto dice a proposito Luigi Cancrini[1]

“Abbiamo bisogno di discutere, ad esempio, sulla tendenza a psichiatrizzare, vestendola di malattia e delegandola ai tecnici della salute, ogni forma di umana difficoltà: dal lutto al conflitto, dai problemi di relazione tra le persone alla cura dei comportamenti dei bambini. È in atto una sorta di deriva tecnicistica, che scinde emozioni, sentimenti e stati mentali dai fatti e dalle condizioni che li generano e dalle storie di vita in cui acquistano senso; una deriva che espropria gli individui della competenza di sé, spingendoli verso la dipendenza da chi sa (il tecnico di un dolore umano privato del suo significato), e da qualcosa (una sostanza, o altre simili meccaniche cose) che dovrebbe magicamente sciogliere ogni nodo dell’esistenza. Negandolo.” [2]

Purtroppo questo uso improprio del manuale diagnostico ha una grave ricaduta nella vita delle persone e nella vita sociale. Mi viene in mente un caso significativo.

Il giudice del Tribunale per i Minori di Trento richiede una perizia psichiatrica su una coppia di genitori di due bambini piccoli. Padre e madre vengono forzatamente allontanati, l’una con i bambini in una casa di accoglienza madre-bambino. La perizia viene affidata ad una psicoterapeuta che si fa affiancare da un neuropsichiatra infantile. I genitori vengono assistiti da un consulente di parte, psicologo psicoterapeuta, che a metà lavoro, li abbandona pur essendo stato pagato fino allora (dove sta l’etica professionale?). La CTU deposita la perizia con notevole ritardo rispetto ai tempi prescritti dal giudice con cui il consulente risponde al quesito del giudice con la proposta di sospensione della genitorialità dei genitori, data la pericolosità della personalità e dei comportamenti diagnosticati, l’affidamento dei minori ai nonni, che erano la controparte della figlia nel processo intentato da loro contro la figlia. La madre abbandonata a se stessa, senza lavoro e senza casa e senza assistenza. A questo punto, avendola conosciuta durante la mia prestazione volontaria nella casa di accoglienza e seguita con alcuni colloqui, da cui non avevo riscontrato la pericolosità della madre, mi offro di seguirla come Consulente di parte per poterla affiancare nell’iter processuale. Leggo, analizzo la perizia depositata, la trovo contraddittoria nelle proposte. Ma soprattutto trovo un fondamentale errore teorico e diagnostico su cui si basa il lavoro peritale. Ho pensato inizialmente ad un refuso, ad un lapsus. Per correttezza e sicurezza, mi confronto con altri colleghi che confermano l’errore e quindi la falsificazione della perizia. A questo punto stendo la mia perizia di parte e senza pretendere di aver ragione chiedo al giudice un confronto con il perito ufficiale prima di emettere il decreto definitivo con grave danno soprattutto per i bambini per la separazione dalla mamma. Conclusione: silenzio assoluto.

Nel frattempo sono passati quattro anni, si aspetta il dibattimento in Corte di Appello, i bambini possono vedere la madre per un’ora alla settimana sotto osservazione di un educatore e solo da qualche settimana anche il padre una volta al mese.

Ad oggi 2021 sono passati sei anni, sentenza definitiva Corte d’Appello: conferma sentenza Tribunale Minori, senza sentire perito di parte.

[1] Luigi Cancrini già ordinario di Clinica Psichiatrica presso l’Istituto di Psichiatria dell’Università “La Sapienza” di Roma

[2] Cancrini, Vinci – Conversazioni sulla psicoterapia Alpe pag. 167